Vom 22. bis 24. Februar 2026 findet in Würzburg die DBS2026 – 3rd Expert Summit on the Future of Deep Brain Stimulation – statt.

News

Die neue AG Junge Parkinsonforschung fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie bietet eine Plattform für Austausch und Vernetzung und unterstützt bei der Fördermittelakquise und Durchführung von Forschungsprojekten.

Die Parkinson Stiftung fördert mit insgesamt 300.000 Euro innovative Projekte der Parkinson-Forschung in den Kategorien präklinische Forschung/Neuroinflammation, klinische Forschung/digitale Diagnostik und erstmals Präventionsforschung.

16. bis 18. April in Leipzig, Frühbucherrabatt bis 31. Januar, www.dpg-kongress.de

Neue genetische Einblicke, präzisere Biomarker, innovative Wirkstoffe und moderne, KI-gestützte Neurotechnologien: Die Forschung zu Parkinson und Bewegungsstörungen erlebt weltweit dynamische Fortschritte. „Wer heute Menschen mit Parkinson behandelt oder dazu forscht, muss sein Wissen kontinuierlich aktualisieren,“ betont Prof. Kathrin Brockmann, erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) e.V.

Die Deutsche Parkinson Gesellschaft (DPG) schreibt 2026 die Förderlinie „Nicht‑medikamentöse Therapien bei Parkinson und Bewegungsstörungen“ aus.

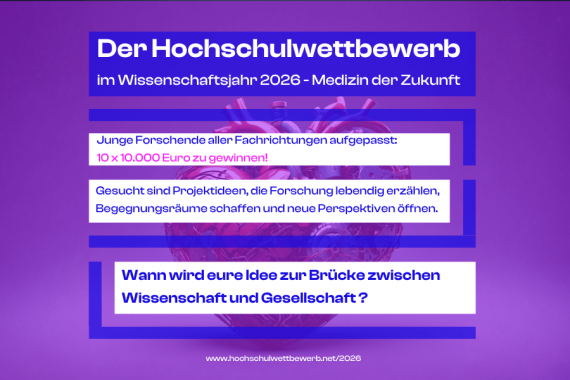

Zeigt eure Forschung: Der Hochschulwettbewerb im Wissenschaftsjahr 2026 sucht die besten Kommunikationsprojekte von Nachwuchsforschenden rund um das Thema Medizin der Zukunft.

Die DPG startet eine neue Runde ihrer Wissenschafts- und Nachwuchsförderung. Bis zum 15. Februar 2026 können engagierte, Forscherinnen und Forscher ihre Arbeiten rund um neurodegenerative Erkrankungen einreichen.

Bewegung kann den klinischen und kongitiven Verlauf von Parkinson verbessern. Dafür spricht erneut eine aktuelle Studie im Fachjournal „Neurology“, die untersucht hat, ob diese Effekte durch strukturelle Veränderungen im Gehirn unterstützt werden.

Parkinson ist eine progressive neurologische Erkrankung mit vielfältigen motorischen und nicht-motorischen Symptomen. Die individuelle und ganzheitliche Behandlung erfordert eine enge Kooperation von Fachdisziplinen wie Neurologie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychologie und Pflege. „Die koordinierte Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen kann die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern“, betont Prof. Kathrin Brockmann, erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) e. V. Die medizinische Fachgesellschaft unterstützt gezielt Initiativen, welche die multidisziplinäre Versorgung stärken. Hierzu gehören der Parkinson Netzwerke Deutschland (PND) e. V. mit dem Parkinson-Netzwerkkongress 2025 in Osnabrück, die aktualisierte Weiterbildung zur Parkinson Nurse sowie das multidisziplinäre Forum auf dem Deutschen Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen 2026 in Leipzig.

Sport bei Parkinson, Kognitive Einschränkungen und Kreislaufprobleme – die Parkinson Stiftung hat drei neue Patientenbroschüren veröffentlicht. Sie bieten umfassende Informationen für Betroffene und Angehörige, die ihnen helfen, die Erkrankung besser zu verstehen und den Alltag zu erleichtern.

Der Deutsche Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen findet vom 16.-18. April 2026 in Leipzig statt. Drei Tage mit vielen interessanten Vorträgen, kollegialem Austausch und neuen Ideen, geleitet von den Kongresspräsidenten Prof. Dr. Kathrin Brockmann (DPG), Prof. Dr. Joseph Claßen (DPG), Prof. Dr. David Weise (AkBoNT), PD. Dr. Jost-Julian Rumpf (THS).

Zwei aktuelle Studien zeigen: Neuronale Vorläuferzellen aus Stammzellen können zu einer klinischen Verbesserung bei Parkinson führen.

Aktuelle Analysen von Krankenkassendaten beschreiben einen möglichen Rückgang der Zahl der Neuerkrankungen (Inzidenz) von Parkinson in Deutschland in den vergangenen Jahren – entgegen dem Trend weltweit steigender absoluter Fallzahlen.

Am 21./22. November 2025 findet in Osnabrück der 6. Parkinson-Netzwerkkongress statt. Parkinson Netzwerke Deutschland e.V. bringt Neurolog:innen, Therapeut:innen, Parkinson Nurses, Apotheker:innen, Sanitätshäuser und viele weitere Fachgruppen zusammen, um sich zur multidisziplinären Zusammenarbeit und Versorgung von Menschen mit Parkinson auszutauschen, fortzubilden und neue Ideen zu entwickeln.

Die Parkinson-Erkrankung ist durch das Absterben dopaminerger Nervenzellen gekennzeichnet. Als Ursache steht neben Umwelt- und Altersfaktoren die Genetik im Fokus der Forschung, insbesondere Mutationen in den Genen SNCA, LRRK2, Parkin, PINK1 und GBA1. Die Identifikation genetischer Risikofaktoren ermöglicht die Entwicklung von Biomarkern zur Früherkennung und ebnet den Weg für innovative gentherapeutische Ansätze. Beim Workshop „Genetics and Biomarker in Parkinsons´s Disease“ der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) e. V. im April 2025 am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE) in Tübingen diskutierten renommierte Expertinnen und Experten aktuelle Forschungsergebnisse.